慶長二年、第十七代薩摩藩主島津義弘公は朝鮮に再出陣し、慶長三年(1598年)約八十名の陶工たちを連れ帰り、そのうち四十余名が鹿児島の串木野島平に着船した。

朝鮮慶尚北道青松に本貫を置き、その一族からは李朝四代世宗の后妃になった者もある名門、沈氏の出身である当吉もその中にいた。

慶長八年(1603年)、串木野から伊集院郷苗代川(現在地)に移住し、同十年、初代沈当吉が苗代川焼を開窯した。

十八年後、初代当吉は薩摩藩の命を受け、朴平意と共に白土を発見、今日の薩摩焼を創製したといわれる。

島津家は陶工たちを優遇し、士分に取り立てその芸術的所産には、薩摩の国名を冠し薩摩焼と呼んだ。爾来明治維新までの二百数十年間、島津家の庇護を受けながら、陶技を磨きつづけ苗代川の技術的裾野は広がっていった。

登窯から生まれたもののうち、白薩摩はすべて藩公の手に収められ、黒薩摩は、庶民の中で「黒もん」と愛称され生きつづけてきた。

約四百年間、沈家は、その血脈を守り歴代名工の名を欲しいままにしながら、薩摩の歴史と共に生きてきた。明治維新の風は、苗代川の陶工たちの上には冷たかったが、第二十八代藩主島津斉彬公時代より、藩営焼物所の工長であった第十二代沈壽官は、明治六年、オーストリア万国博に大花瓶一対を出品。これは外国人の大きな賞賛を博した。

以来、豪州、ロシア、アメリカなどの諸外国に

薩摩焼輸出の道を開き、「サツマウエアー」の名は日本陶器の代名詞にまでなった。

明治八年、藩営焼物所廃止に際し十二代沈壽官は私財を投じてその工場を引きつぎ、苗代川再興に全力を傾け、独立自営の策を講じ、非運をはねのけて苗代川のみでなく、薩摩陶業界の指導的役割を演ずるなど、名実ともに苗代川の総帥として混乱期を乗り切り、近代薩摩焼の中興の祖といわれた。

十二代沈壽官は、製法などの工夫も多く、特に透彫、浮彫の技法の発明は高く評価され、明治十八年、農商務卿西郷従道より功労賞を受ける。

また宮内省ご用の栄光に浴し、明治二十六年北白川宮殿下ご夫妻のご光臨を戴き、明治三十四年には産業発展の功労者として勅定の緑綬褒章を受けた。

その後十三代沈壽官が伝統をうけつぎ、大正十一年(1922年)より昭和三十七年(1962年)まで四十年に渡り、苗代川陶器組合長として陶業の発展に尽くした。政府より位階を贈られるなど、陶工として栄光に満ちた一生を終った。

昭和三十九年に沈壽官を襲名した十四代沈壽官は、作家司馬遼太郎著「故郷忘じがたく候」の主人公としても知られ、昭和四十五年には大阪万国博覧会に大花瓶を出品。全国で「沈壽官展」を開催する。焼物を通じ日韓両国の文化交流・親善に多大な貢献をし、平成元年日本人初の大韓民国名誉総領事に

任命された。

平成十年には、薩摩焼の国際イベント「薩摩焼四百年祭」を企画推進、平成十一年には韓国の文化勲章である最高位賞、銀冠文化勲章を受章。

平成十一年(1999年)一月十五日、十四代沈壽官存命中のまま、長男一輝が十五代を襲名し、『壽官』を名乗り、ここに十五代沈壽官が誕生する。

十五代沈壽官は昭和五十八年(1983年)早稲田大学を卒業、昭和六十三年(1988年)イタリア国立美術陶芸学校を修了。平成二年(1990年)大韓民国京畿道金一萬土器工場(現五父子甕器)にてキムチ甕製作修業。

平成十一年(1999年)三笠宮寛仁親王妃信子様、平成十六年(2004年)十月、元昭和天皇の内親王池田厚子様、同年十二月大韓民国大統領

盧武鉉閣下ご夫妻の御来窯の栄誉に浴した。

薩摩焼の肌に入っている細かいヒビ、貫入(かん

にゅう)は、おおむね磁器にはなく、主成分が土で出来た陶器に見られる特徴です。

陶土には吸水

性・吸臭性がある為、素地に浸透した茶のタンニン

が貫入に入り、器の釉色に変化をもたらします。

古来、この経年による変化を楽しんで参りました。

<薩摩焼の使い方・注意点>

ご使用頂く前に五分程度水に浸してからお使い頂きますと茶しぶが入り次第に風格が出て参ります。

また、ご使用後の食器をそのままにしておきますとシミなどが発生する原因になりますので出来るだけ早目に洗って頂き、充分に乾燥させた後に

ご収納下さい。

茶しぶ等が浸みて参りました際に、気になる方は家庭用の食器用漂白剤にしばらく浸して頂きますと改善されます。

細かいヒビのことを貫入といいます

季節に合わせて揃えても

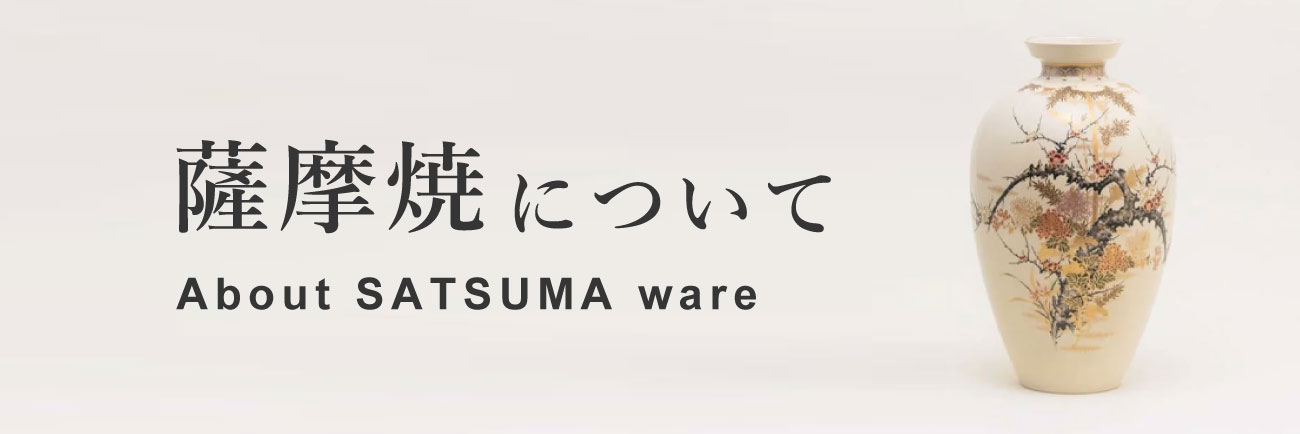

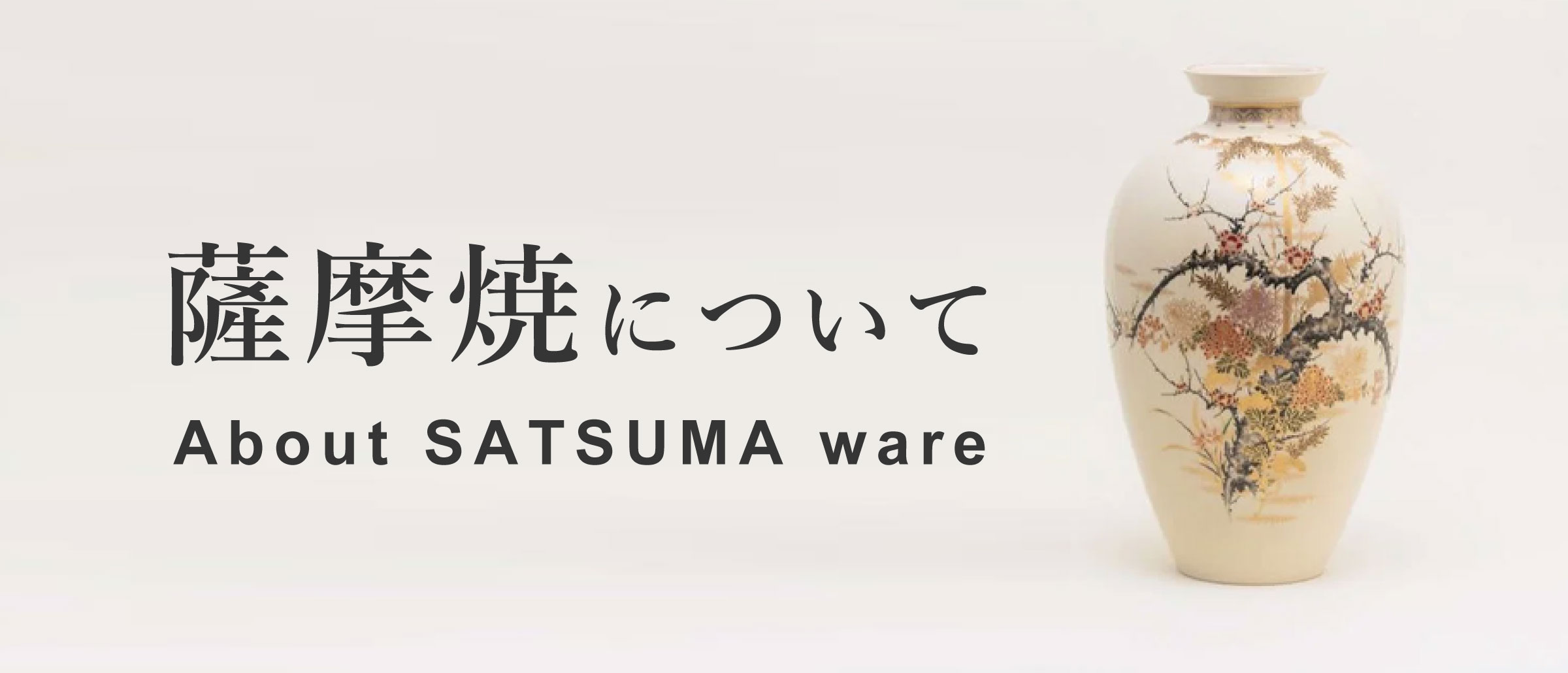

白薩摩は象牙質のクリーム色の生地に透明釉が掛けられた陶磁器で、別名「白もん」と呼ばれることもあります。

江戸時代から大名や西洋人に観賞用の陶器として愛され、海外では「SATSUMA」と呼ばれていました。

器面には赤や青、緑、黄色といった鮮やかな絵の具で絵付がされます。さらには金彩で細かい模様を施した華やかなものもや、透彫がなどの造形も特徴的です。

400年の間藩主御用達として愛され続け、白薩摩で特に品質が高いものは島津藩や大名に献上がされ「献上薩摩」とも呼ばれていました。

特に白薩摩は日常的に使う焼き物というより献上品や香炉、花瓶などが有名です。

沈壽官窯の白薩摩は貫入(釉薬のひび模様)の美しさが自慢です。

この貫入を生み出すためには、釉薬をかけた後 素早く水にくぐらせ、余分な釉薬を落とします。

そうする事により、釉薬が薄くなり目の細い繊細な貫入に仕上ります。

貫入に入り込むお色味が、さまざまな角度から光を受けさらに奥深さを与えてくれるのです

黒い鉄分を含んだ赤土で作られる「黒薩摩」。

黒薩摩は白薩摩よりさらに歴史が古く、主に茶碗などの実用品や日用品が焼かれておりました。

模様もあった白薩摩に対して黒薩摩は黒釉薬一色で重厚でどっしりした雰囲気が魅力的です。

黒薩摩に使われる土は豊富に採れる黒褐色の土で作っており、庶民はその土で作った黒薩摩のみ使用することが許されました。

土のあたたかみを感じられる黒薩摩、現代では鹿児島を代表する焼き物として日用品として幅広く愛用されています。